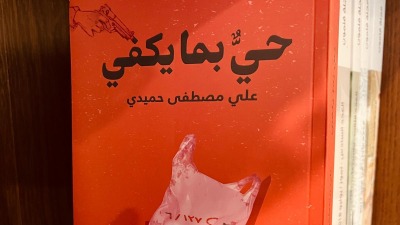

روايةُ "حيّ بما يكفي" روايةُ مَن يغمضُ عينيه على حلمٍ مدة عامين، ثم يفتحهما ليرى ما حلّ بحلمه...

روايةُ عفريت الأمل المسجون في قمقم يأس. رواية ليلٍ طويل مُهترئ ما عاد قابلاً للترقيع، فراحت تطل من خروقه "جهجهة" ضوء لنهار قادم...

إنّه ليل نظام الأسد الذي دفن تحت ظلماته شمس سوريا أكثر من نصف قرن، ومع انفجار الضوء في صدور السوريين في مطلع 2011 وتشظيّه في كل أنحاء الوطن، وقف ذلك النظام بكل ما أوتي من ظلمات ليمنع تسرب أنوار الحرية عبر الخروق التي راحت تتسع في عباءة ليله، والتي انحسرت عن أكثر من ثلثي جسده كاشفة ما لا يخطر ببال شعرٍ أو نثرٍ من عوراته.

ولعلّ أهم ما يميز هذه الرواية:

أولاً: الحكاية

حبكتها وطريقة سردها، هي حكاية شاب يخرج من المعتقل، حكاية مكرورة جداً في "شرق المتوسط"، لكنها هنا مختلفة، شائقة تمسك بتلابيب عيني القارئ على امتداد 412 صفحة، وزمن سردي يستغرق أول عامين من الثورة، بعيداً عن الحشو أو التكرار، بل تظهر قدرة الكاتب على التكثيف واختيار الحدث الملائم لرؤيته من بين مئات الحوادث، يبدؤها الراوي بلسان المتكلم، من منتصفها، يوم خروجه من سجون النظام بعد عامين ونيف كان الموت خلالهما حلماً صعب المنال، لينطلق بالسرد في خطين متعاكسين متكاملين:

أولهما: نحو المستقبل حيث يكون الراوي متموقعاً بموازاة الحدث (غير عالم)، يبدأ بخروج عز الدين درويش من بوابة السجن في طرطوس ليبحث عن أهله الذين وصلهم خبر موته في المعتقل، ينطلق في رحلة محفوفة بالموت نحو قريته في الريف الشمالي لحلب، وقد دمرته الطائرات وهجرت أهله في كل الأصقاع.

والخط الثاني: نحو الماضي معتمداً على ذاكرة الراوي حيث يستدعي كل الحلقات المفقودة من الحكاية من ماضيه إلى يوم اعتقاله وما عايشه في السجون من ويلات ليكشف بذلك حقيقة النظام، ولتنتظم الرواية في خيط سردي محكم.

هذه الحبكة مكنت الراوي من رصد مجموعة من الثنائيات الضدية مثل "السجن والحرية"، "قبل الثورة وما بعدها"، "الموت والحياة"... وقد ارتكز إليها بناء الرواية ليقدم من خلالها رؤيا العمل، وتصب تلك الثنائيات في عنوان كبير هو "النظام والشعب" وهي ثنائية كما سيظهر لنا ليست ضدية تكاملية، بل هي ثنائية "ثنوية" أي أنها قائمة على ضدين لا تكاملَ بينهما، ولا بد أن يلغي أحدهما الآخر، والشرارة التي فضحت تلك الضديّة هي الثورة.

تصب تلك الثنائيات في عنوان كبير هو "النظام والشعب" وهي ثنائية كما سيظهر لنا ليست ضدية تكاملية، بل هي ثنائية "ثنوية" أي أنها قائمة على ضدين لا تكاملَ بينهما

ألقى النظام القبض على عز الدين بتهمة التظاهر والحلم بالحرية ورماه في السجن، "في السجن من الأهوال ما يجعل النوم وقوفاً جائزة". ص 318

وهناك تتغير الأحلام، ويصبح أقصاها رؤية الشمس مرة أخرى، أو "قبر صغير بعيد عن الزنازين قريب من الناس وأقدامهم" ص64. هناك حيث يصادر كل شيء حتى العمر، فهذا النظام يمتلك المقص الذي يقتطع فيه ما شاء من أعمار الناس، وهكذا تحول عزو إلى رقم "لا اسم لي.. صادروه وأعطوني رقماً، كنت هذا الرقم مدة عامين، وأربعين سنتيمتراً مربعاً كانت الحيز المتاح لي من هذا الكون الفسيح كله، والوطن حيز ضيق بارد مقرف مع بعض خبز عفن وكثير من العذاب" ص129.

بعد عامين ونيف يزاح اللثام عن عينيه ليرصد لنا ما يرى، وهنا سنفاجَأ برؤية شخصين يحملان اسم عز الدين:

فعز الدين الأول يمتلك عيني ومشاعر سجين لم يبارحه السجن. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الرواية -وإن كان يمكن تصنيفها في أدب السجون- إلا أنها تتميز برصدها تداعيات السجن على مشاعر السجين بعد خروجه، لتقول: إن سجون هذا النظام وما فيها من ويلات لا تنتهي بالخروج من بوابته، بل يبقى السجن ساكناً في المسجون ربما مدى ما تبقى له من حياة، فها هو يقف مبهوراً أمام الكافتيريا: "تفاح برتقال ليمون نعناع وكثير من الحشائش الخضراء وعلب مرتديلا وأقراص لحم بعجين وبيض وخبز وصمون... منظر مهول لذاكرة جائعة" ص 48. وحين أراد أن ينام ليلته الأولى خارج السجن:

"تكورت فوق الفراش، جسدي يأبى التمدد حيث المساحة واسعة، فليل السجن كان قاسياً ومن الصعب الفكاك منه" 233.

ويخلص هذا السجين الحر إلى نتيجة خلاصتها: "أرى الصباح مباشرة وأنظر إلى الشمس بأجفان مفتوحة وأستنشق هواء نظيفاً، آكل وأشرب ما أريد لكنني لست حراً." ص 72

فالكاتب لم يسترسل في وصف الأهوال التي نراها في أدب السجون، لكنه بإشارات ومشاهد مكثفة عبَّر بعمق عما يُمارس في تلك السجون من تشويه للبشر ورؤيتهم للحياة حتى ما بعد السجن.

أما عز الدين الثاني فهو الذي أغمضت عيناه قسراً عامين عن حلمه ثم أزيح اللثام عنهما فراح يتابع رصد خيبات لم تخطر بباله، فيقول:

"تقابلني هذه البلاد ووجهها قد تجعد كأنني لا أعرفها، هل أنا الذي شاخ أم هي؟ أم أن روحي اهترأت فالأرض لا تشيخ، الزمن ترك عليها آثاره العادية وتكفل البغاة والغزاة بهذا الدمار كله" ص 323

رأى "بلاداً من خيبات ودماء ودموع، دمشق لم تعد مغرية.. شقوا صدر حلب نصفين ودمروا أبنيتها واعتلوها ليوزعوا الموت وأغلقوا المآذن وعطلوا حتى نداء الله" ص 311

وتكون الفاجعة بتحول الحلم إلى نقيضه: "تمنيت أن يكون هذا حلماً حتى وإن صحوت على بلاطتي في الزنزانة الجماعية الرابعة في حرستا". ص183

فالنظام خارج السجن لم يختلف وحشية عن داخله، فالوطن كله سجن تمارس فيه شتّى أنواع البربرية.

ثانيا: الشخصيات

اختيرت الشخصيات بدقة لتخدم بؤرة الرؤيا التي أرادها الكاتب، فإضافة إلى الراوي نرى شخصية "سعيد الطيار" وتكملها شخصية الضابط "عمران"، فسعيد كان يحلم أن يكون طياراً لكن طائفيّة النظام حالت بينه وبين حلمه، وهو من الأوائل في الكلية، لماذا؟ "أنا من قرى حلب ولست من قرى الساحل أو سهل الغاب، من الشمال حيث لا تكفي وطنيتنا ولا شهاداتنا للعبور إلى قمرة الطائرة، من سيعبر إلى القمرة يجب أن يكون مستعداً لقصف الناس في بيوتهم" ص224

ومع سعيد نلمح رؤية مستقبلية للثورة من خلال مخاوفه من سيطرة الرايات السود، وصبغ الثورة بالإرهاب، وإبعادها عن محليتها، ولهذا سمى كتيبته باسم الشهيد عز الدين؛ من أبناء المنطقة.

وكان يؤلمه وعيُه أن الثورة محكومةٌ في قراراتها للداعم والقرار الخارجي حتى "المعركة الفاصلة مؤجلة بقرار.. والدعم بقرار.. والتنفيذ بقرار" ص 344.

كما اختار الكاتب ثلاثة نماذج للمرأة السورية: الأم والحبيبة والزوجة، فصباح معادل موضوعي لكل الأمهات السوريات اللواتي فجعن بفقد أولادهن، أنموذج الحب والحنان والعطاء والأمل، وقد كثف الكاتب كل هذه المعاناة في مشهد تهطل له الدموع وذلك لحظة لقاء ولدها الشهيد. وسلمى أنموذج المرأة الحبيبة التي لم يسمح أن تهنأ بحبها، حتى في يوم الإفراج عن حبيبها مات أخوها سعيد في معركة المطار الأولى. والأنموذج الثالث هو زوجة سعيد وفيها تتمثل آلاف الزوجات اللواتي فقدن أزواجهن قبل أن يروا ما يحملن لهم في بطونهن.

وفي الرواية طفلان غائبان حاضران؛ الأول أخت عز الدين التي لا وجود لها إلا في مشاهد الرعب حين تحوم الطائرات لقصف المدنيين، والطفل الآخر في بطن زوجة سعيد والذي حكم عليه باليتم قبل ولادته... فكم من طفل وطفلة في سوريا يمثلهما هذان الطفلان؟

ثالثاً: التفاؤلية

كنت أتمنى أن يكون عنوان الرواية "جهجهة ضوء" لأن هذا التركيب حاضر وراء كل حدث من أحداثها، والجهجهة كلمة فصيحة في معاجمنا العربية؛ فجهجهة الأبطال تعني صياحهم في المعركة، والرواية كلها كما نرى جهجهة ثورة في وجه نظام غاشم.

وبرغم سوداوية المشاهد الطاغية على العمل من أعمق زنزانات النظام إلى آخر ما ارتكبه بحق البشر والحجر، وبرغم أن الراوي يكتشف أنّ "البشر يحملون شراً بحجم أن يقتل أحدهم الآخر ترفاً أو فداء أو على سبيل الحرب، يحملون شراً بحجم أن تحال هذه البلاد على أيدي حكامها ركاماً ..."ص 115

وأن "الموت لم يعد حدثاً ولم يعد ثقيلاً.. وتتساءل من أفرغ موتنا من قدسيته وجلال حزنه وجعله عادياً؟" ص341

وأن "الموت وحده متوفر بكثرة، ما من بيت إلا وفيه شهيد أو معتقل" 364

برغم كلّ هذا فهي رواية تفاؤلية بامتياز، تبث في أعماق القارئ روح الأمل وروائح النصر القادم، ولكن بعيداً عن التقريرية والمباشرة، فجهجهة الضوء التي سخر منها جنود النظام في الكراج، في لقطة تستحق الدراسة أكثر

برغم كلّ هذا فهي رواية تفاؤلية بامتياز، تبث في أعماق القارئ روح الأمل وروائح النصر القادم، ولكن بعيداً عن التقريرية والمباشرة، فجهجهة الضوء التي سخر منها جنود النظام في الكراج، في لقطة تستحق الدراسة أكثر، نراها تكمن بين كلّ السطور، ووراء كلّ حدث، وهذا التفاؤل يقرره الكاتب في أول عتبة نصيّة افتتاحية: "نحن في ليل طويل نترقب سر الصباح بصبر وعزم للحياة".

ولعل أوضح ترميز لهذا التفاؤل عودة الشهيد عز الدين حياً، خروجه من السجن، تجاوزه أكثر من حاجز على طريق "خناصر"، عبور معبر الموت في حلب.. والوصول إلى حضن أمه التي كانت الوطن المفقود في ليالي السجن المظلمة.. وكما وصل الشهيد إلى حضن أمه حياً سيصل هذا الوطن إلى حضن حريته ولو بعد حين.

وثمة جهجهة ضوء في ولادة ابن الشهيد سعيد تحت قصف الطائرات، سليماً معافى... وأخيراً ورغم كل الظروف كان تحرير المطار الذي تختتم به الرواية.

وختاماً، "حيّ بما يكفي" واحدة من مئات الروايات التي سُطرت عن الثورة السورية، وقد طبع أغلبها بالانفعالية والسطحية والثأرية مبتعداً عن الموضوعية ومفتقراً لرؤية حقيقة ما حدث، ورؤيا ما سيؤول إليه الحدث.

أما هذه الرواية فهي من الروايات التي لم تقع في تلك المطبات، فقد كُتبت بقلم موضوعي متأنٍ فرصدت الحدث بعين "روائي" ابتعد بنظره وموقعه عن الحدث ليراه من كل زواياه، وبذلك جنَّب "راويه" المتموقع في قلب الحدث الغبار والجعجعة التي شوهت عند الآخرين، الرؤية الحقيقية لما يسردونه من حكايات الثورة، وليقول لنا: إن مارد الحرية المسجون في قمقم هذا النظام سيتحرر يوماً.