يتأرجح التقارب التركي مع نظام الأسد بين المدّ والجزر. فأحياناً يرتفع منسوب التصريحات التي تشي باقتراب تطبيع العلاقات بينهما وعودة المياه إلى مجاريها، فتفيض مياهه وتتمدد، محاولة تسلّق صخور المشكلات التي تراكمت بينهما في السنوات السابقة.

وأحياناً أخرى تغيب أصوات تلك التصريحات وتنحسر حدتها، منذرة بفشل كل جهود الوساطات التي تقوم بها روسيا على وجه التحديد، إضافة إلى الوساطة التي كشف عنها رئيس حكومة العراق المركزية محمد شياع السوداني في يونيو/حزيران الماضي، والتي لم تثمر شيئاً بعد، سوى لقاءات أمنية خلف الأبواب الموصدة.

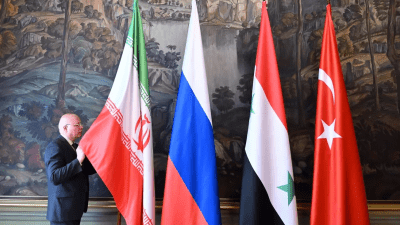

مؤخراً، ارتفع منسوب التفاؤل بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 31 من آب/أغسطس الماضي، بأنه يجري التحضير لاجتماع جديد لتطبيع العلاقات بين تركيا ونظام الأسد، وأكد أنه سيعقد في وقت قريب جداً. إلا أن هذا المنسوب سرعان ما انحسر، لأن الوقت القريب للقاء الذي تحدث عنه لافروف أصابه بعض الإطالة، حيث بدأت وسائل إعلام نظام الأسد، مؤخراً، تتحدث عن عدم وجود أي تطمينات أو ضمانات تركية بشأن إمكانية استعداد أنقرة لمناقشة سحب قواتها من سوريا، وخلصت إلى الاستنتاج بأنه لم يعد هناك أي مؤشر يستدعي عقد أي لقاء على مستوى وزاري أو رئاسي بين النظام وتركيا، الأمر الذي يشي بأن الوقت القريب الذي بشر به لافروف لم يعد كذلك.

اللافت هو أننا نشهد منذ بدء خطوات التقارب التركي مع نظام الأسد، سيلان كلام كثير مع كل موجة من موجات الشدّ والجذب في مساره، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما تورده تقارير وسائل إعلام النظام وحلفائه، وما يتحدث به بعض المراقبين والمحللين. فأحياناً يجري الحديث عن أجندة لقاء مصالحة وشيك وعالي المستوى، وعن التوصل إلى تحديد جدول الأعمال عبر وضع تصورات لآليات تعاون بين أنقرة ودمشق لمحاربة منظمات توضع تحت مصطلح "الإرهاب"، الذي يصنف وفقه كل طرف منظمات يعدها ويعتبرها إرهابية بحسب معاييره الخاصة.

حصر نظام الأسد مزايدته ومساوماته على مطلبين، أولهما انسحاب القوات التركية من مناطق في الشمال السوري، وثانيهما وقف دعم فصائل المعارضة السورية العسكرية والسياسية.

الواقع هو أن نظام الأسد يسعى إلى الاستثمار في مساعي تقارب الأتراك معه، من خلال فتح باب المزايدة على المسألتين الضاغطتين على تركيا، وهما: أولاً، مسألة سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (المهيمن عليه من طرف حزب العمال الكردستاني) ومخرجاته العسكرية والسياسية على منطقة شرقي الفرات، التي تشكل هاجساً أمنياً لتركيا وتعتبره تهديداً لأمنها القومي، وتريد من نظام الأسد أن يسهم معها في محاربتها ومنعها من تأسيس كيان انفصالي في منطقة شرقي الفرات.

وثانياً، مسألة وجود أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري على الأراضي التركية، وتريد تركيا من نظام الأسد التعاون معها في إعادة القسم الأكبر منهم إلى بلادهم التي هجّرهم منها نظام الأسد.

بالمقابل، حصر نظام الأسد مزايدته ومساوماته على مطلبين، أولهما انسحاب القوات التركية من مناطق في الشمال السوري، وثانيهما وقف دعم فصائل المعارضة السورية العسكرية والسياسية. وخلال مماحكات البازار استعان نظام الأسد بموقف حليفه الإيراني كي يستقوي به ويرفع من سقف مطالبه، وهو ما جعله يذهب إلى التأكيد في أكثر من مناسبة على شرطيه الأساسيين، اللذين اعتبرهما متطلبات لعقد أي لقاء لا يكون من أجل "تبويس اللحى" فقط، حسبما زعم الأسد الذي تهمه كثيراً مصلحة بلد دمره وشرد نصف سكانه، وما يزال جاثماً بالقوة على صدور من تبقى منهم في مناطق سيطرته.

وبالنظر إلى أن مطالب كلا الطرفين متباعدة، حيث إن نظام الأسد لا يمكنه تقديم أي شيء لتركيا بخصوص عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لأنه هو من قام بتهجيرهم قسراً. إضافة إلى أنه لا يمكن أن يقدم لتركيا شيئاً بخصوص سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المحمية من طرف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

يعوّل القادة الأتراك على الوساطة الروسية من أجل العمل على إزالة العقبات وعدم وضع عراقيل بوجه التقارب مع نظام الأسد، لأنهم يعتبرون أن روسيا يمكن أن تشكل عامل ضغط قوي على الأسد ونظامه.

كما أن تركيا لا تريد سحب قواتها من مناطق وجودها في الشمال السوري، كونها صرفت الكثير من أجل ذلك، وتعتبر أن سحبها يمكن أن يتم في إطار توافق دولي على حل سياسي ينهي الصراع في سوريا. لذلك أكدت الخارجية التركية في معرض ردها على نظام الأسد أنها ترحب بجهود روسيا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، لكنها تريد أن "ترى سوريا وقد عاد إليها شعبها، وتعيش في سلام مع شعبها"، وذلك بعد "تحقيق تسوية وطنية حقيقية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي". ولعل الأهم بالنسبة إلى تركيا هو أن يصدر النظام السوري "الاستقرار بدلاً من عدم الاستقرار للمنطقة". لكن بصرف النظر عن العموميات والتمنيات، فإن تركيا تريد أن تضع وجودها العسكري في الأراضي السورية في إطار قانوني عبر تقاربها مع الأسد، لذلك يتحدث الروس والنظام عن إمكانية تجديد اتفاقية أضنة 1998، في حين يسعى نظام الأسد إلى المساومات من أجل تحقيق مكاسب، ليس على المستوى السياسي فقط، بل على المستوى الاقتصادي، حيث تعاني مناطق سيطرته من كارثة اقتصادية، وليس بإمكان الأتراك تقديم الكثير له في هذا المجال.

يعوّل القادة الأتراك على الوساطة الروسية من أجل العمل على إزالة العقبات وعدم وضع عراقيل بوجه التقارب مع نظام الأسد، لأنهم يعتبرون أن روسيا يمكن أن تشكل عامل ضغط قوي على الأسد ونظامه، بالنظر إلى أنها ليست فقط دولة احتلال في سوريا، بل صرفت الكثير فيها عسكرياً وسياسياً، وباتت صاحبة اليد العليا فيها. لكنها في حقيقة الأمر لا تمتلك مبادرة ذات رؤية واضحة أو متكاملة للتقارب التركي مع نظام الأسد، وتتمحور وساطتها حول دعوة الطرفين إلى الجلوس على طاولة واحدة، وطرح كل طرف شروطه ومحدداته.

وبالتالي، فإنه في حال نجاح مبادرتها في جمع الطرفين على أعلى مستوى، فلن يتعدى النجاح غرفة طاولة الحوار، بمعنى أنه لن يترجم على أرض الواقع، وستكون المحصلة صفرية، خاصة في ظل غياب ممكنات وسياقات وجود مبادرة متكاملة لحل ما تراكم من مشاكل، ما يعني أن التطبيع بين الطرفين ما يزال بعيد المنال.

التقارب التركي مع نظام الأسد بين المدّ والجزر

التقارب التركي مع نظام الأسد بين المدّ والجزر الحرب الأهلية وشرقنة الذات

الحرب الأهلية وشرقنة الذات لماذا ينأى نظام الأسد بنفسه عن محور "المقاومة"؟

لماذا ينأى نظام الأسد بنفسه عن محور "المقاومة"؟ حيثيّات استدعاء بشار الأسد إلى موسكو

حيثيّات استدعاء بشار الأسد إلى موسكو عن انتخابات مجلس المصفقين في سوريا

عن انتخابات مجلس المصفقين في سوريا