"ليس لديكَ

سوى هذه الكلمات المستعملة

وعليك أن تكتب شيئا جديداً". ص 17

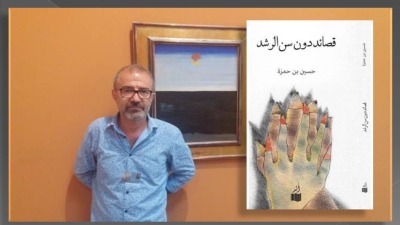

تشكل هذه اللقطة مفتاحاً محتملاً وقويّ الإشارة، لمشاغل الكتابة الشعرية ومشكلاتها، في ديوان الشاعر السوري حسين بن حمزة "قصائد دون سن الرشد" الصادر عن دار "أثر".

في المقطع أعلاه يعرض بن حمزة المعضلة الأبدية القائمة في علاقة الكتابة باللغة، وعلى وجه الحصر الكتابة الشعرية. هذه المعضلة تتجلى في أن الشاعر وفي أي زمان ومكان، يجد بين يديه الكلمات نفسها، وقد تداولها الاستعمال والاستهلاك. ومع ذلك فثمة لحظة اختبار على الشاعر المرور بها، من أجل الوصول إلى مشروعية انتمائه لملكوت الإبداع. فماذا يفعل؟ ينبغي عليه أن يواجه بكل جسارة وفجاجة هذه اللحظة، فإما أن يعيد المستعمل من اللغة، وإما أن يكتب شيئا جديدا، في الحالة الأولى يفقد الشاعر جدواه وسبب وجوده، إذ ما المنتظر من تكراره للمستعمل؟ أما حين يحمل الصراعَ على محمل المسؤولية، فسوف يتحرك على المساحة المشتركة بين الشعراء جميعهم، ولكن بحركات مبتدعة تنسب إليه وتعطيه هوية الدخول في التجديد والتحديث.

وحين يطرح الشاعر هذه الأزمة، فإن ذلك دليل على قلق المبدع. فليس هناك شاعر متطابق مع أخلاقية الإبداع، ويتناسى هذه اللحظة الضرورية من القلق. قلق الكتابة ومأزقها الذي قد يمرّ على كثير من الشعراء الكتبة من دون أن يرفّ لهم جفن. مما يعني تلاشي حضور الشاعر وخسران مشروعيته.

سوف نصادف هذا الموقف مبثوثا في عدد من نصوص حسين بن حمزة، مما يعني أنه يجد ذاته كل مرة أمام سؤال: ماذا أفعل بهذه اللغة المستعملة؟ كيف أخلق منها شيئا جديدا؟

وفي كل مرة يجد أن الصمت هو الحلّ! إن هيمنة آلية الصمت على كتابة بن حمزة، تجعل الكلام على نصوصه متلبّسا دائما بتداعيات معنى الصمت وأبعاده.

فهو مشغول بفكرة الكفّ عن الكتابة. وهو في ذلك منسجم لدرجة قصوى مع وعي أزمة اللغة المستعملة وعدم القفز فوق ذلك. يقول في مقطع آخر (ص55):

"أنت جميلة حقا

ولكني تركت الشعر!".

في هذا (الموجز) توجد لحظة مكثفة هائلة يمكن الحديث حولها مطولا. وهذه من صفات الكتابة عند حسين، حين يصل بالعبارات إلى أقلّ قدر ممكن من الكلمات، وحين يجمّعُ في كلمات قليلة سحابة مثقلة من المعاني الدالّة.

في المقطع السابق ترتسم ثنائية "الجمال" و"الشعر" ولكنها هنا ثنائية عن طريق التضاد. فحسب معرفتنا الشائعة فالجمال يشكل واحدا من محرضات الكتابة، أي أنه يسعى للتشكّل عبر اللغة. صحيح أن (الصمت في حرم الجمال جمال) بحسب التعبير النزاري، ولكن في النهاية لا يمكن للشعر أن يقف محايدا أمام فكرة الجمال. بينما يصرح حسين هنا بأنه لن يدوّن هذا الجمال باللغة لأنه ترك الشعر. الأمر هنا ليس صمتا بالمعنى الحرفي، بل هو صمتُ اللغة وانحناؤها على إمكانياتها وركونها إلى لا جدوى القول، فصاحبها قد ترك هذه اللعبة.

(أنتِ جميلة) لكنني لن أكون متشابها مع الذين تندلع قصائد الجمال على ألسنتهم كرد فعل على فكرة الجمال، ولا سيما فكرة المرأة. (أنت جميلة) لكن البيان عن جمالكِ مرجأ مرفوعٌ، فصاحب البيان هجر الشعر.

حسنا؛ هل ينجو الشاعر من اقتراف الشعر؟ ماذا يفعل حين تحاصره من كل جهة نداءات الشعر؟ ثمة حل طريف وغير مسبوق عند حسين حين يقول (ص 16):

"لقد تركت الشعر

الاستعارات تتدافع في رأسي

وأنا أرشدها إلى شعراء

لم يطبعوا أعمالهم بعد".

المفارقة هنا أن هذا الذي ترك الشعر، يأتينا بصورة صاعقة لشدة ما فيها من تأثير ودهشة! كيف يمكن لشاعر أن يطرد الاستعارات من رأسه، ويدلها على شعراء آخرين لم يطبعوا كتبا؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية هو واعٍ لأن مغريات الشعر ستلاحقه من حيث يدري ولا يدري، ولكنه مصرّ على ممارسة اللعبة حسب شروطه ورغباته هو.

ما السبب في حضور هذه الثيمة دائما عند حسين وهو المعروف بقلّة نتاجه أصلا؟ لا بد أن هناك دلالة ما وليست مرتبطة بشخص الشاعر وحسب بل بطبيعة رؤيته لطبيعة الشعر في هذا العالم الصاخب المتهالك المتآكل. هو لا يصرح علنا بهذا، وليس مطلوبا منه التصريح، بل إن رؤيته تتكشف لدينا من خلال متابعة قرائن منتشرة في ثنايا نصوصه القليلة. وهي قرائن تتضافر فيما بينها لتشكل وجهة نظر تقف كمحرك وراء مجمل كتابته.

وأهمّ هذه القرائن (الوحدة) ورديفاتها من عزلة ووحشة.

وليست الوحدة إلا تحصيل حاصلٍ للذات المبدعة. لكن تتباين طرق التعامل مع الوحدة حسب المعطيات التي تتوفر لكل ذات من تلك الذوات. فثمة شعراء تستغرق الوحدة حياتهم ويعالجونها بوفرة الكتابة حدّ الغزارة. في حين يختار آخرون الانحياز للصمت إذ لا جدوى من ممارسة الشعر في عالم ينسحب فيه البشر من ذواتهم، ويغادرون جلودهم. هؤلاء (ص 73):

"الذين عاشوا بعيدا عن مساقط رؤوسهم

فاستمرت حياتهم هناك في غيابهم.

الخاسرون دائماً

الموهوبون في الندم

البارعون في صناعة الذكريات

مقتنو الوحشة ومربّو جرائها".

ثمة فراغ فاجر، يفترس معنى حياة هؤلاء، فتستمر حياتهم في غيابهم! وهؤلاء هم البشر، بصورة إطلاقية، لا تنحصر هويتهم ضمن ثقافة ما، إنها لعنة العصر، ووحشة هذا العالم التي تملأ الروح وتطمس فاعليتها الطبيعية. هذه هي أزمة الإنسان الحديث الذي يقتني (الوحشة) ويربّي جراءها!

في مسألة (الصمت) تنفتح احتمالات التأويل أكثر وقد برز الاهتمام بالصمت كفلسفة وطريقة علاقة مع الوجود

تشكل هذه الأفكار الجدار الاستنادي الذي يمنح رؤى الشاعر وحدتها وتماسكها، ومبررها الأصيل. لا يموّه الشاعر لحظة تهاوي الروح الإنسانية في وحشتها وفراغها، ولا يعالج ما ينتج عن ذلك من خواء مؤلم، لا يعالجه باللغة، بل بالصمت، بالانسحاب من الكتابة.

في مسألة (الصمت) تنفتح احتمالات التأويل أكثر، وقد برز الاهتمام بالصمت كفلسفة وطريقة علاقة مع الوجود، وكتبت دراسات وإن كانت قليلة حول مفهومه ومقاصده. ومن الوارد أن نستلهم بعض تلك الأفكار حين نتحدث عن كتابة شعرية تتمثّلُ الصمتَ أسلوباً، ووجهة نظر لا تتعلق بالحياة فقط، بل باللغة التي هي الأداة الأهمّ في القول الشعري. في العالم الحديث تراجع الصمت كقيمة إنسانية وروحية لتحلّ محلّها قيم عالم الصناعة والتقنية بما يعني ذلك من اندثار الوجه الأجمل للإنسان، ولا يمكن إعادة هذا الوجه إلى حيز التأثير إلا بهجاء الصخب ومعانيه، والانحياز إلى الجانب المندثر فيه، وهو عالم الصمت. وكم يسعفنا الشعر في تثبيت هذه اللحظة، كما فعل حسين بن حمزة حين أعلن عن احتجاجه على (الكلام) الصاخب، ليدعو قارئه إلى ظلال اللغة، حيث يمكن له امتلاك برهات وجدانية تخفف عنه وطأة العالم المعدني. هذا يفضي بالشاعر إلى الدفاع عن الخفوت، والسكنات، إلى أن يلامس جسد اللغة بأطراف أنامله وكأنه يستحي منها ومن استعمالها، فهو لا يريد أكثر من إشعال بعض ألسنة لهبٍ خافت تذكّر الإنسانَ بأن عتمته قابلة للضوء. وقد تغلغلت هذه الفكرة بصورة عامة حتى في تشكيلاته اللغوية المشغولة بعناية ورهافة خشية أن تنجرح الكلمات، يقول مثلا (ص50):

"هذا المطر

الذي يتأنى في الهطول

كي لا يكسر خاطرك".

في هذا النص لدينا معادل فنيّ للكثير مما قلناه آنفا حول تبنّي الشاعر للسكون والصمت والحياء من اللغة. كحياء ذلك المطر من أن يكسر (خاطرك)، فينزل بتأنّ وكأنه لا يريد النزول، كما اللغة التي لا يريد الشاعر التفريط بها في الاستعمال، فيقتّر في الكلمات والقصائد والكتب. اللغة هنا ليست جملا وصياغة كلمات بمنطق نحوي، بل هي تصبح كينونة الشاعر برمّتها. الكينونة التي حرص على الحفاظ عليها من الاحتكاك بمؤثرات المدن الصاخبة ومظاهرها.

على وجه الإجمال فإن التأسيس لقصيدة شعرية أقرب لعزلة الإنسان الحديث، قد يكون جديرا به كل هذا الاحتفاء بالصمت والخفوت وما يستدعيه من اعتماد بلاغة الصمت!

قلّة الكلام، التأني في (نزول اللغة)، الاقتصاد اللغوي، كل هذا سوف يفضي بطبيعة الحال إلى الارتكاز شعريا ليس على الكثرة، بل على الحذف. ويتفنن الشاعر في مجمل نصوصه التي طبعها في ديوانيه، في استعمال مهارة الحذف لأنها الأكثر صلةً بفحوى الشعر. وقد سبق أن أطلق محمود درويش تعبيره الأجمل بهذا الصدد حين قال في أحد حواراته (بما معناه): الشعر ليس فقط فن الكتابة، بل هو فن الحذف!

مع فن الحذف، يتيح الشاعر لقارئه فسحة من الانسياب وراء تأويل ما، ومن حق المتلقي أن يستلم القصيدة ناقصة، وإلا فما هو معنى المتعة الجمالية والدهشة إذا كان الشاعر يملي على ذلك المتلقي كل شيء؟

أخيرا يمكن للقارىء الانتهاء من قراءة ديوان (قصائد دون سنّ الرشد) خلال أقلّ من ساعة، لكنه بكل تأكيد سوف يحمل الكثير من أصداء هذا الديوان داخله ليكمل كتابته هو الآخر بصمت وتأمل ومن غير لغة.