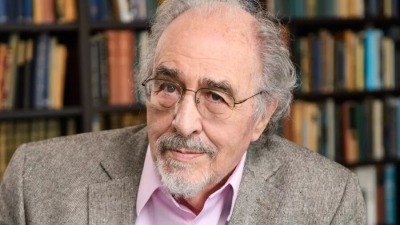

لا بد أن تخلف تجربة السجن أثراً لا يمحى خاصة إن كان المسجون بريئاً وحكم عليه بالسجن ظلماً، فكيف إن كان قد أصيب بلوثة عقلية؟ وكيف سيكون وضعه إن سجن في زنزانة داخل أحد السجون السورية؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة الأديب والكاتب المسرحي الأميركي أوثو إسكين الذي أرسل إلى دمشق في بعثة دبلوماسية في ستينيات القرن الماضي، وعن ذكرياته هناك كتب:

حدث ذلك في العام 1963، ذلك العام الذي وصفه أحد الموثقين بأنه العام الذي حدث فيه كل شيء، حيث أطلقت فرقة البيتلز أول ألبوم لها في هذا العام، واجتمعت الآلاف المؤلفة في مجمع تجاري خلال هذا العام لتصغي إلى خطاب: "لدي حلم" الذي ألقاه مارتن لوثر كينغ، كما أنه العام الذي اغتيل فيه الرئيس كينيدي.

كان ذلك العام بالغ الأهمية بالنسبة لي، إذ بما أني كنت موظفاً في سلك الخارجية، لذا أتتني أول مهمة في الخارج خلال هذا العام، وكانت إلى دمشق.

بعد مرور كل تلك السنين، ما زلت أتذكر الفوضى التي سادت يوم وصلت، إذ أخذ أحد موظفي السفارة الأميركية هناك يجول بي فتوقفنا عند منحدر يطل على المدينة، وعندئذ تغير كل شيء بغتة، فهتف بي قائلاً: "لنبتعد عن هنا" ثم قفز إلى سيارته وجذبني معه، إذ حدثت محاولة انقلاب، فأعلنت الحكومة السورية حظر التجوال على الفور، ما يعني بأن أي شخص يسير في الشارع يمكن أن يصاب بعيار ناري، وقد سمع زميلي كل تلك الأخبار من مذياع السيارة.

في تلك الليلة أخذت أراقب الطائرات العسكرية وهي تحلق في السماء والدبابات وهي تقطع الشوارع خارج الشقة التي كنت أقيم فيها.

بعد مرور بضعة أشهر على هذا الحدث، ألفيت نفسي في خضم شيء كاد أن يتحول إلى ثورة وذلك خلال زيارتي لأحد أسواق دمشق القديمة.

إذ فجأة بدأ أصحاب المحال يغلقون الأبواب المعدنية لمتاجرهم، وخلت الشوارع من المارة، وقبل أن أدرك ما حدث، وصل رجال الشرطة في شاحنات حاملين معهم خراطيم مياه وهراوات، وهدفهم هو قمع الانتفاضة، ما أسفر عن قصف عدد من المدن وتحولها إلى ركام.

بقيت تلك الأحداث عالقة في ذاكرتي على مدار السنين، بيد أن هنالك شيئاً آخر يذكرني بدمشق ما يزال ينتابني، لدرجة أنه تمكن أن يتغلب علي ويجعلني أكتبه على الورق، بعدما أصبحت أديباً وأنا في الثمانينيات من عمري، وتلك الذكرى تتعلق بأميركي تشبث بالحياة عقب جرعة مخدر زائدة.

الحكاية..

كان من مهامي بصفتي موظفاً في السفارة الاهتمام بشؤون الرعايا الأميركيين عندما يتعرضون لأي مشكلة، وفي أحد الأيام اتصل بي قائد الشرطة ودعاني لزيارة أحد السجون في البلد، وهو عبارة عن قلعة رومانية، بيد أني لم أكن على استعداد لمشاهدة ما شاهدته هناك.

إذ أمامي في الظل رأيت شخصاً يعاني من وضع نفسي مروع، وقد كان بوعيه لكنه أخذ يهذي بكلامه، ومن الواضح أنه تحت تأثير مادة مخدرة، كان هذا الشخص يافعاً كما تبين لي لاحقاً، فقد كان طالباً في الجامعة انتابته فورة غباء، وكان في المشفى الأميركي ببيروت أطباء متخصصون بالصحة العقلية، فرتبت للقاء أحد هؤلاء المختصين في دمشق حتى يعاين هذا الشاب.

عند رؤية المريض والزنزانة، أبدى الطبيب خوفاً على سلامة الفتى، وأخبرني أنه حتى بعد زوال آثار المادة المخدرة قد يستحيل على الفتى أن يتعافى من تجربة الاعتقال التي لم يحظ خلالها بأي رعاية طبية تناسب وضعه.

تعاونت مع الطبيب على إقناع السلطات السورية بالسماح لي بنقل الفتى إلى بيروت، فوافقوا بشرط الذهاب بسيارة من سيارات السفارة التي تحمل لوحة أرقام دبلوماسية، وأعتقد أنهم استراحوا لهذه الفكرة، إذ لماذا يتعين عليهم أن يتحملوا مسؤولية هذا الأميركي المجنون؟

عندما حان وقت الرحيل، بدأ الفتى يتصرف بشكل أكثر هياجاً وعشوائية، فخفت على نفسي من السفر بصحبته إلى بيروت، إذ ماذا لو أصبح عنيفاً؟ ثم قررت شراء سترة تشتمل على أغلال إلى جانب تكليف أحد شبان المارينز الموجودين في السفارة بالسفر معي إلى بيروت، وذلك حتى يساعدني هذا الشاب ذو العضلات المفتولة في إقناع الفتى بارتداء السترة ومن ثم تقييده إن لزم الأمر، صحيح أن العملية لن تكون سهلة لكن بوسعنا تنفيذها.

انتبهت إلى تقارب عمر صاحبي في السفر، فتخيلتهما قد أصبحا صديقين في ظروف غير هذه الظروف، ولكنهما في تلك الرحلة بديا مختلفين كاختلاف الليل عن النهار، إذ كان أحدهما يبدو عليه الوقار وهو بزيه الرسمي، في حين بدا الآخر مهتاجاً وجامحاً، تساءلت إن كانت الفكرة نفسها قد خطرت للجندي الذي أقلقه الوضع، فأخذ يختلس النظرات إلينا ثم يعقد حاجبيه، إذ كان هو الآخر يخشى على نفسه من ذلك الشخص المضطرب.

نقلنا الفتى إلى المشفى في لبنان، فقيم طبيب عقلي أميركي حالته وأرسله في طائرة إلى نيويورك مخفوراً بممرض يحمل في جعبته مادة مهدئة قوية.

ما الذي حدث لهذا الفتى المسكين بعد ذلك؟ بقيت لسنين أسأل نفسي هذا السؤال، ألم يكن لديه أهل بانتظاره في بيته؟ وهل تلقى رعاية طبية جيدة؟ وهل تمكن من الوقوف على قدميه مجدداً فأنهى دراسته في الكلية؟ وهل تزوج وأسس أسرة؟ أم أنه تأثر بما حدث له في ذلك السجن عقب لوثة جنون انتابته؟ وهل أصبح مدمناً مدى الحياة؟

الذكرى...

صرت أفكر فيه كلما قرأت عن شاب دمرته المخدرات، وفي تلك الأيام كان معظم المدمنين يدمنون على الأفيون، كما خشيت على ذلك الفتى من أي قرار سيئ قد يدفعه للإدمان على مادة الفينتانيل إن توفرت في الشوارع، وذلك لأن هذه المادة أقوى من مادة أوكسيكونتين ولهذا تسببت بقتل ملايين الأميركيين.

وبما أن ذكراه كانت تقلقني وتثير حفيظتي تجاه التواطؤ الجلي الذي يمارسه قطاع الصناعات الدوائية، لذا قررت أن يكون موضوع ثالث رواية تشويقية لي عن أزمة المواد الأفيونية، فجعلت بطلها وهو محقق جنائي يقوم بأخطر مهمة له على الإطلاق، وهي البحث في أمر انتشار مخدر أكثر خطورة من الفينتانيل أخذ يغزو الشوارع.

وفي روايتي تلك كان بوسعي أن أركز أحداث القصة على شخصية الضحية التي تشبه الفتى الذي قابلته قبل سنين طويلة، إذ إنني أتذكره بشكل جيد، إلا أني اخترت بدل ذلك أن أركز على الأوغاد الذين نادراً ما تنتهي بهم الأمور في زنزانة، لأنهم يعيشون في دعة وراحة في الوقت الذي تتسبب فيه المخدرات بموت كثير من الشباب في ريعان العمر أو تدمر حياتهم.

كنت أود أن أميط اللثام عن هؤلاء الذين يقيمون معارض فنية تحمل أسماءهم، ويستغلون تبرعاتهم كواجهة تبرز كرمهم المزعوم.

الأمل...

واليوم ما يزال المجتمع يعج بالظلم كما كان خلال عام 1963، إذ في بعض الأحيان تدفعني عناوين الأخبار نحو اليأس، ولكني كما كنت أيام شبابي عندما قررت أن أسافر مع أسرتي إلى مكان بعيد، أؤمن بأنه بمقدورنا خلق عالم أفضل.

يتيح لي الأدب أن أتخيل الأشرار وهم ينالون ما يستحقون، في حين ينتصر الأخيار في النهاية، كما يسمح لي الأدب بأن أهز رأسي وأنا أستمتع بأغنية قديمة لفرقة البيتلز أو أدندن كلمات أغنية بول ماكارتني: "ستتحسن الأمور دوماً"، ويتيح لي الأدب أن أفكر أنه في حال ضل أحد أولادي أو أحفادي الطريق، فإنه لا بد سيقابل راحلين من أمثاله سيبذلون أقصى ما بوسعهم لإعادة الأمور إلى نصابها.

بلغت من العمر اليوم 89 عاماً، وما تزال تراودني ذكرى ذلك الغريب الذي التقيت به في ستينيات القرن الماضي.

المصدر: Newsweek