على قلة المنابر الثقافية التي كانت في سوريا قبل 2011 (في ظني أنها أصبحت أكثر ندرة وقلة الآن)، فإن معارك المثقفين السوريين كانت معارك صغيرة وضيقة وتتحول لتصبح معارك شخصية بين هذا أو ذاك، أو بين هذه المجموعة وتلك (شخصياً دخلت وأدخلت في الكثير من هذه المعارك التي أكسبتني جيشا من الأعداء مستمرين حتى اللحظة)، ونادرا ما كانت تلك المعارك، التي يتم نقلها إلى صفحات الجرائد اليومية (الثلاث) أو إلى المواقع الإلكترونية الثقافية التي انتشرت مع بداية القرن الجديد، ما كانت تحمل بعداً ثقافياً أو معرفياً، أو كانت معارك تدور حول قضايا إشكالية في الفكر والثقافة، أو حول قضايا مجتمعية مرتبطة بدور المثقفين أو المفكرين.

وللإنصاف فإن هذا الدور (الثقافة المشتبكة مع المجتمع)، مع دور التوعية والتنوير المجتمعي لم يكن مسموحا به في سوريا، كان محتكرا للمؤسسة الثقافية الرسمية التابعة كليا، دون أي انحراف، لتوجهات النظام وتعاليم مكتب الثقافة والإعلام في القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم. وطبعا تعلمون جميعا شكل تلك التوجهات ونوعها وآليتها العقائدية التي استطاعت تكريس نمط واحد للثقافة التي تريدها ليكون كل ما عدا النمط المفروض مصنفا مجتمعيا ورسميا في خانتين: مدني مستقل معارض وبالتالي يجب تشويهه وتدمير بنيته عبر الترويج المجتمعي بتمويله من الخارج (أي خارج؟)، أو مستقل خفيف لا يركن إليه في إنتاج وعي مجتمعي تنويري ومؤثر، ومع قلة النشاطات المستقلة بنوعيها الرصين أو الخفيف فإنها كانت بشكل من الأشكال تحت سيرة المؤسسة الرسمية، الحزبية والأمنية، فما من نشاط أو فاعلية أو حراك ثقافي أو فني أو فكري كان يتم بمعزل عن موافقات الأمن ومراقبته ومعاقبة أصحابه عند أي محاولة للتفلت من الرقابة المحكمة. والأمثلة على ذلك كثيرة ولا يستطيع أحد التبجح أنه كان مستقلا بالكامل أو خارجا عن هذه الصيغة في سوريا قبل 2011.

كان الضيق الذي يشعر به سببا مباشرا في النميمة الثقافية التي كانت تتحول، كما أسلفنا، إلى مقالات صحفية في الجرائد والمواقع تأخذ شكل المعارك الثقافية

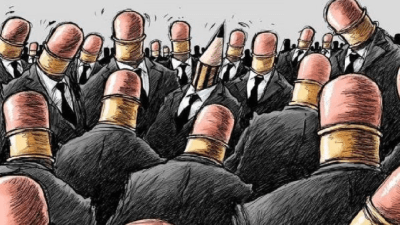

ذلك الوضع الغريب في الوسط الثقافي السوري خلق ما يمكن تسميته، اصطلاحا، ثقافة التلصص، التي أوجدت لها نصوصا وكتبا ومقالات صحفية كانت هي محور معظم الخلافات بين المثقفين السوريين خصوصا من لا ينتمي منهم إلى المؤسسة الرسمية، أي أولئك الذين تمتعوا بعقل وإمكانات أوسع مما يمكن للمؤسسة الرسمية السماح به داخلها، ولكن في الآن نفسه لا يمكنها السماح به خارجها، فكان الضيق الذي يشعر به سببا مباشرا في النميمة الثقافية التي كانت تتحول، كما أسلفنا، إلى مقالات صحفية في الجرائد والمواقع وتأخذ شكل المعارك الثقافية لكنها لم تكن أكثر من خلافات شخصية يضخمها أصحابها لتبدو معركة ثقافية سيباهي بها لاحقا.

لا يحب المثقفون والمبدعون السوريون بعضهم بعضا، لم يكن ذلك حاصلا قبل 2011 ولا بعدها، ربما فقط سنة 2011 هي التي شهدت تمايزا واختلافا في العلاقة بين المثقفين السوريين، خصوصا بين المنحازين للثورة، حيث كانت 2011 سنة شهر العسل للمثقفين السوريين الذين جمعهم هدف التغيير والرغبة في رؤية الأفضل لسوريا ومستقبلها وشبابها تاركين وراءهم تلك الضغائن الشخصية التي انكشفت تفاهتها وانكشف أصلها لصالح علاقات أوسع وأكثر رحابة وقبول ومودة كان يمكن أن تستمر ويمكن أن يعوّل عليها لإعادة صياغة العلاقة بين الثقافة والمجتمع بين المثقف ومحيطه لصالح مستقبل ووطن سوري حديث وجديد ومتجدد.

لولا أن انحرافات الثورة بدأت باكراً وحرفت معها انحيازات المثقفين، فتحول العسل الثقافي الذي كان في 2011 ليصبح أشواكا وخناجر يطعن بها المثقفون السوريون (ومازلنا نتحدث عن المعارضين للنظام بعد 2011) بعضهم بعضا حاملين هذه المرة قائمة جديدة من الاتهامات (عميل للنظام، منافق، طائفي، مرتزق، عميل لمخابرات أجنبية، أقلوي، داعشي...) إلى آخر هذه الاتهامات التي ظهرت مع بدايات 2012 ومع خروج المثقفين السوريين نحو أماكن جديدة، ومع بحثهم عن منابر متاحة لهم لتأمين عيشهم، حيث يظهر العداء المباشر لكل من يظهر وكأنه مقرب من جهة ممولة لمشروع من المشاريع الثقافية، ليس فقط عبر وسائل التواصل بل أيضا في الصحافة المكتوبة والمواقع الثقافية والإخبارية لاسيما منها السورية (المتناحرة) والمختلفة التوجه رغم أنها كلها تقدم نفسها بوصفها مواقع ثورية ضد نظام الأسد.

لم يتغير الأمر مع استقرار المثقفين السوريين في أوطانهم الجديدة واطمئنانهم إلى مستقبل أبنائهم وحصولهم على ضمانات تكفل لهم ولعوائلهم عيشا كريما، وحتى منهم الذين برزوا في أماكنهم الجديدة، ممن يفترض أنهم لم يكونوا (ملوثين) بأمراض الأجيال الثقافية السورية التي سبقتهم، لكن يبدو أن ثمة ما شُكل وأُسس في الوعي الجمعي الثقافي السوري مما يبدو أنه يحتاج زمناً طويلاً ليتغير.

باعتبار أنني أعيش في مصر منذ عشر سنوات فأنا على صلة بالعديد من المثقفين المصريين، ورغم الفارق المهول بالعدد بين المثقفين المصريين والسوريين والذي يعني أن المنابر المتاحة للمصريين لم تكن يوماً أكثر مما لدى السوريين، ورغم أنه لدى المصريين المثقفين عداوات كثيرة وعلل متأصلة لكن نادرا ما ترى هذه العداوات تنتقل إلى الصحافة محملة بكمية كبيرة من الضغائن والتشفي والكراهية كما لدينا نحن السوريين. يحتفي المصريون المثقفون بعضهم ببعض، يفرحون لأي إنجاز يحققه مصري منهم، يكتبون مقالات صحفية في مدائح بعضهم بعضا بما يبدو أحيانا مبالغا به، تشعر أنهم سعداء بأي كتاب يصدر لأحدهم وبأي جائزة أو تفوق لأحدهم، حتر تعبيراتهم عن عدم الرضا عن إنجاز أحدهم تكون مواربة ولا تحمل ضغينة شخصية ولا شبهة العداء. عدا تكاتفهم ضد من يسيء لسمعة مجموعة منهم سواء أكان مصريا أم غير مصري. بينما نادرا ما نقرأ لسوري مدحا بآخر أو فرحا بإنجاز ثقافي ما لسوري آخر، في الأغلب سنقرأ العكس تماما: تقليل وتصغير واتهامات ونقد حاد وطعنة مخفية أو ظاهرة، أو صمت تام عن أي إنجاز أو نجاح أو تفوق، وإن وجد مديح ما فخلف المدح غالبا ما يكون هناك صلة ما (غالبا عقائدية) أو صداقة قوية.

يكمن الفرق ربما في أن مصر كانت دائما دولة ووطنا للجميع بهوية واحدة أكيدة ومؤكدة هي الهوية المصرية

نحن السوريين لا نحب بعضنا بعضا، ولا نعرف كيف ندعم بعضنا بعضا، لم تستطع السنوات العشر الماضية تغيير هذا، بل ربما ساعدت في زيادته ووضوحه، ولا يمكن المقاربة مع المثقفين المصريين في أمر كهذا، رغم تشابه الظروف اللوجستية في سطح المشهد الثقافي وتركيبته وبنية علائقه المؤسساتية. يكمن الفرق ربما في أن مصر كانت دائما دولة ووطنا للجميع بهوية واحدة أكيدة ومؤكدة هي الهوية المصرية التي لم يستطع لا الفساد المهول في البنية البلد ولا الاستبداد الطويل ولا الطبقية الواضحة تغييرها وتنحيتها لصالح هويات صغيرة وضيقة كما حصل لدينا نحن السوريين الذين لم تجمعنا يوما هوية واحدة ولم نشعر يوما أننا مواطنون.

والحال أننا لن نستطيع ونحن على ما نحن عليه التخطيط لاقتراح أي حل ينقذ سوريا مما هي فيه، ولن نستطيع حتى المساهمة في ذلك، أي حل لسوريا يجب أن يكون وراءه انتماء وطني قوي ومحصن، فإذا كان المثقفون السوريون غير قادرين علي تجاوز ضغائنهم وعداواتهم فما بالكم بعامة السوريين ممن لم يتبق لهم أية روابط تصلهم بمكان يسمونه اصطلاحا الوطن.

ماذا يلزم لإنجاز مشروع وطني؟

ماذا يلزم لإنجاز مشروع وطني؟ الرموز والهزائم العربية المتواصلة

الرموز والهزائم العربية المتواصلة ماذا يحدث في سوريا؟

ماذا يحدث في سوريا؟  سوف نحيا وسوف تنجو سوريا

سوف نحيا وسوف تنجو سوريا